Dans un monde professionnel où l’on parle beaucoup d’authenticité, la notion de congruence va plus loin. Elle définit un alignement profond entre ce que nous pensons, ressentons, disons et faisons. Théorisée par le psychologue Carl Rogers, cette posture constitue un levier essentiel de communication et de leadership. Comprendre ce que signifie être congruent ouvre la voie à des relations de travail plus saines, à un management plus crédible et à un bien-être durable. Explications !

En résumé

- Être congruent, c’est aligner pensées, émotions, paroles et actions : une cohérence qui va plus loin que la simple authenticité.

- Au travail, la congruence renforce la confiance, fluidifie la communication et soutient un leadership crédible et bienveillant.

- Elle se développe par l’auto-évaluation, l’accueil de ses émotions et la recherche d’un environnement professionnel propice à l’alignement.

Être congruent : définition et origines du concept

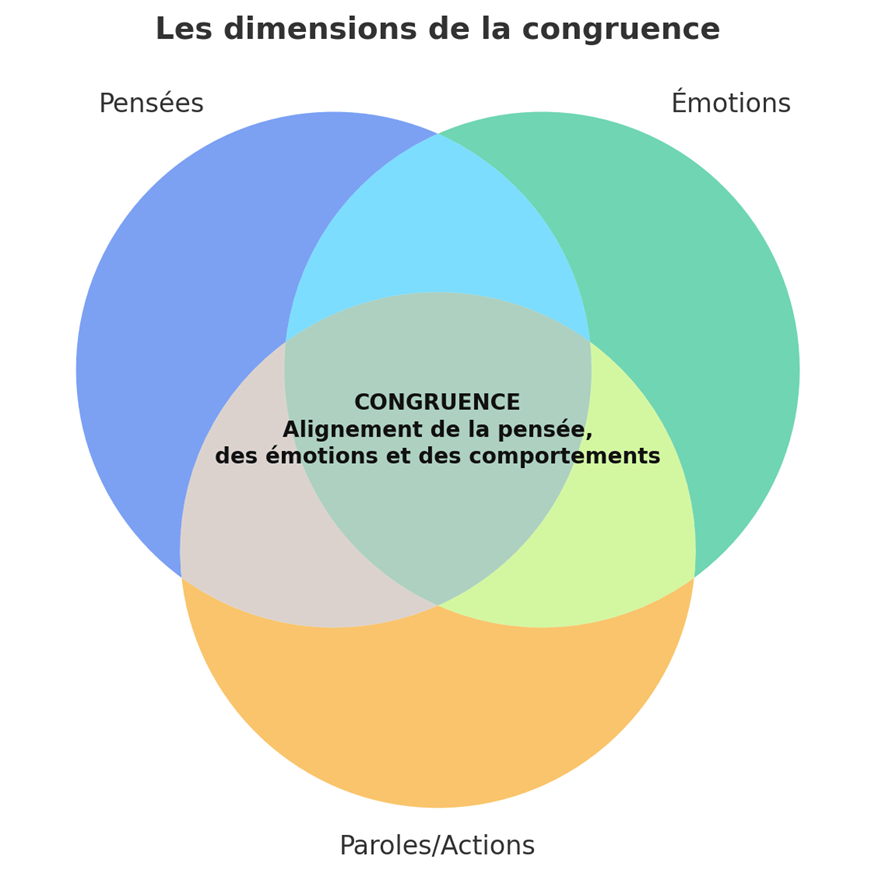

La congruence désigne la cohérence intérieure d’une personne : ses paroles et ses actions sont en accord avec ses pensées et ses émotions. Elle ne se limite pas à « dire la vérité », elle implique une correspondance fine entre son monde intérieur et son comportement observable.

Le concept a été théorisé par le psychologue américain Carl Rogers, figure de la psychologie humaniste. Dans son approche centrée sur la personne, il identifie la congruence comme une condition fondamentale de la relation d’aide : un thérapeute congruent crée un climat de confiance où l’autre peut s’exprimer librement. Transposé au monde du travail, cela signifie qu’un manager ou un collaborateur congruent favorise la clarté, la crédibilité et la confiance mutuelle.

À la différence de l’authenticité, qui renvoie surtout à l’idée de transparence, la congruence met l’accent sur l’alignement. On peut être sincère tout en restant incongruent, par exemple lorsqu’un manager dit croire à la collaboration mais adopte des comportements autoritaires. La congruence exige donc un ajustement continu entre ses valeurs, ses émotions et ses actes.

À lire aussi : Appliquer les principes de Carl Rogers en entreprise, la relation comme boussole

LE GUIDE POUR TRANSFORMER VOS BUREAUX EN LEVIER D’IMPACT RSE

Découvrez des leviers concrets pour réduire l’empreinte carbone de votre entreprise, améliorer le bien-être des équipes et aligner vos bureaux avec vos engagements environnementaux et sociaux.

Pourquoi la congruence est essentielle dans les relations professionnelles

Dans le cadre professionnel, la congruence constitue un puissant facteur de confiance. Un collaborateur perçoit rapidement si les paroles et les actes de son manager sont alignés : un décalage entraîne une perte de crédibilité, voire une défiance durable. À l’inverse, un manager congruent renforce son autorité naturelle, car il incarne ce qu’il défend.

La congruence favorise aussi une communication interpersonnelle fluide. Lorsqu’un interlocuteur exprime ses idées en cohérence avec ce qu’il pense et ressent, son message gagne en clarté et en impact. Cela réduit les malentendus et limite la charge cognitive souvent générée par les « doubles discours » ou les postures de façade.

En matière de leadership et de management bienveillant, la congruence est une compétence clé. Elle permet d’inspirer, de mobiliser et de fédérer sans recourir à l’autorité formelle. Elle ouvre la voie à un climat de travail fondé sur la confiance réciproque, condition essentielle de l’engagement et de la coopération.

Être congruent ou incongruent, telle est la question

L’incongruence, au contraire, se traduit par une dissonance visible. Par exemple, un dirigeant qui vante l’équilibre vie pro/vie perso mais valorise les heures tardives affaiblit son discours. Ces contradictions créent des tensions et nourrissent une forme de cynisme organisationnel.

En somme, la congruence n’est pas une posture accessoire mais un pilier des relations humaines au travail, au même titre que l’écoute active ou la reconnaissance. Elle constitue un repère stable dans des environnements où les collaborateurs recherchent avant tout cohérence et fiabilité.

Les 4 dimensions de la congruence

Être congruent ne se limite pas à « être soi-même ». Selon Carl Rogers, la congruence est un alignement permanent entre quatre dimensions fondamentales, qui doivent fonctionner ensemble.

Comment développer sa congruence au quotidien au travail ?

La congruence n’est pas un état figé mais une compétence qui se cultive. Elle suppose un travail d’introspection et d’ajustement constant entre ce que l’on pense, ressent, exprime et met en acte. Voici quelques leviers concrets pour la développer :

- Clarifier ses valeurs personnelles : identifier ce qui compte réellement permet d’éviter les discours contradictoires.

- Accueillir ses émotions : reconnaître ses ressentis, même négatifs, limite les décalages entre ce que l’on vit intérieurement et ce que l’on montre aux autres.

- Pratiquer une communication non violente : exprimer clairement ses besoins et ses limites sans agressivité renforce la cohérence relationnelle.

- S’appuyer sur l’intelligence émotionnelle : observer ses réactions, repérer ses incohérences et les ajuster.

- Créer un environnement de travail propice : les espaces où l’on peut être soi-même, échanger librement et se ressourcer favorisent une posture congruente.

Les espaces de travail flexibles, comme ceux proposés par Wojo, où chacun peut choisir celui dont il a besoin selon son besoin du moment (concentration, créativité, convivialité, etc.) facilitent l’adoption d’une posture congruente. Chacun utilise l’espace selon ses souhaits, et peut donc être « vrai » dans ses interactions avec les autres lorsqu’il choisit la convivialité dans les espaces communs, ou de booster la créativité dans une salle de réunion.

Test express : suis-je congruent au travail ?

Répondez spontanément par OUI ou NON aux affirmations suivantes :

- J’agis au quotidien en cohérence avec les valeurs que je revendique.

- Mes émotions sont perceptibles dans mes interactions professionnelles.

- Les décisions que je prends correspondent réellement à mes convictions.

- Ce que je dis à mon équipe reflète ce que je pense, même sur les sujets difficiles.

- Je me sens à l’aise et aligné dans la plupart des situations de travail.

👉 Résultats :

- Si vous avez répondu OUI à toutes les affirmations : votre posture est globalement congruente.

- Si vous avez répondu NON à deux ou trois affirmations : il existe des zones d’incongruence à explorer.

- Si vous avez répondu NON à la majorité : le travail d’alignement entre vos valeurs, émotions et comportements peut devenir un axe de développement prioritaire.

Exercices et bonnes pratiques pour cultiver sa congruence

La congruence ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Pour progresser, il est utile d’expérimenter différentes approches qui renforcent la conscience de soi et l’alignement entre pensées, émotions et comportements.

Au niveau individuel

- Participer à des ateliers dédiés : des formations en communication bienveillante, en intelligence émotionnelle ou en leadership centré sur la personne permettent d’explorer ses propres postures et de travailler en situation réelle. Ces ateliers favorisent l’analyse de ses réactions face à un client, un collègue ou une équipe.

- Tenir un journal de congruence : noter régulièrement des situations professionnelles vécues (réunions, échanges, prises de décision) aide à repérer les moments où l’on a été perçu comme congruent… ou au contraire en décalage. Cette pratique développe une conscience fine de ses phrases, de ses émotions et de la façon dont elles sont reçues.

- S’entraîner sur des supports concrets : rédiger un post LinkedIn, préparer une présentation ou mener un entretien sont autant d’occasions d’exercer sa cohérence. Relire ses messages ou demander un feedback externe permet de vérifier si le fond et la forme restent alignés.

Au niveau collectif

La congruence ne s’arrête pas à l’individu. En entreprise, elle prend toute sa valeur lorsqu’elle est partagée. Une équipe congruente est une équipe où chacun peut exprimer ses idées sans crainte d’être jugé, où la communication est claire et où la confiance s’installe naturellement.

- Les rituels collectifs (réunions, points d’équipe, ateliers de feedback) sont des moments privilégiés pour vérifier l’alignement entre ce qui est dit, ce qui est ressenti et ce qui est réellement mis en œuvre. Chacun soit sentir que son point de vue est entendu.

- Reconnaître les émotions et les sentiments au sein du groupe renforce la transparence et réduit le stress, en évitant les malentendus et la confusion.

👉Développer sa congruence, c’est avancer vers plus de clarté et de cohérence dans sa communication. Mais sur ce chemin, il existe des freins fréquents. Sous pression, nous adoptons parfois des postures de défense qui nous éloignent de l’authenticité et nourrissent la confusion. Les reconnaître est une étape essentielle pour progresser.

Abandonner les postures de défense pour (re)trouver une communication congruente

Stress, conflits, enjeux élevés… lorsque la pression monte, il est fréquent d’adopter des postures de défense. Ces mécanismes, bien que naturels, entravent la congruence : ils fragmentent le discours, génèrent des malentendus et affaiblissent la confiance. En réalité, ils sont souvent le signe d’une incongruence intérieure. Comme l’a montré Carl Rogers, celle-ci apparaît lorsqu’il existe un écart entre l’expérience vécue et l’image de soi, soit un désalignement entre pensées, émotions et valeurs.

Pour se protéger de cette tension interne, le psychisme active des stratégies de défense (déni, projection, rationalisation), qui se traduisent dans la vie professionnelle par des réactions automatiques : blâme, auto-culpabilisation, rationalisation excessive, etc. Reconnaître ces postures, c’est déjà faire un pas vers une communication plus congruente.

Les cinq postures de défense : description et effet

Le blâmeur

Il externalise la cause des problèmes, désigne quelqu’un d’autre comme coupable, tout en ignorant sa propre part de responsabilité.

Exemple : « Nous sommes en retard parce que Pierre n’a pas fait son travail. »

Effet : brise la confiance, encourage la réactivité défensive.

Le suppliant

Il se place en victime, accepte la faute et s’efforce de tout réparer, souvent au détriment de ses limites.

Exemple : « C’est de ma faute, je vais réparer ça même si je dois travailler en nocturne. »

Effet : fragilise l’équilibre personnel, favorise l’épuisement ou le ressentiment.

Le super-raisonnable

Il rationalise le conflit, réduit les émotions à des faits et abstractions, en minimisant son ressenti.

Exemple : « Nous avons 50 défauts à corriger, analysons-les. »

Effet : écarte la dimension humaine, décourage l’authenticité et l’échange émotionnel.

L’aimant / haineux

Il juge selon les affinités ou animosités personnelles, focalise son regard sur les individus plutôt que sur le contexte.

Exemple : « C’est toujours Sophie qui cause des problèmes. »

Effet : alimente les divisions, polarise le collectif, crée du clivage.

Le distrayant

Il détourne la conversation, plaisante ou change de sujet pour éviter l’affrontement ou la tension.

Exemple : « On reparle de ça après le déjeuner ? »

Effet : désamorce la discussion légitime, fait glisser les enjeux essentiels sous le tapis.

Vers une posture congruente : outils et stratégies pour s’en libérer

1. Prendre conscience de sa « posture automatique »

Chaque personne tend à adopter une posture de défense dominante dans les situations de tension. On peut l’identifier en observant ses réactions sous stress. Lors d’un feedback négatif ou d’un conflit, quel réflexe vous traverse : accusation, silence, rationalisation ?…

2. Adopter le message « Je » assertif

Au lieu de blâmer ou de s’effacer, formulez ce que vous observez, ressentez, attendez, sans attaquer l’autre.

Exemple : « Quand je vois que le rapport n’est pas fini (observation), je me sens inquiet (émotion) parce que je crains que notre client perde confiance (conséquence). J’aimerais convenir d’un plan de correction ensemble (demande). »

Cette posture favorise la congruence et l’assertivité, une façon de s’exprimer sans agressivité mais avec clarté.

À lire aussi : Comment améliorer votre assertivité, clé de la confiance et du respect professionnel ?

3. Clarifier le contexte, soi et les autres

Une communication congruente prend en compte les trois dimensions :

- Le contexte (ce qui se passe).

- Soi-même (ce que je vis, pense, ressens).

- L’autre (ce que vit ou peut éprouver l’autre).

En prenant conscience de ces trois éléments, on évite les discours partiaux. Cette approche se retrouve dans les ateliers de congruence appliqués à l’équipe.

4. Pratiquer l’auto-feedback et l’analyse d’expériences

Après une réunion, échange ou moment difficile, prenez quelques minutes pour noter :

- Ai-je adopté une posture de défense ? Laquelle ?

- Quel était mon besoin réel non exprimé ?

- Que pouvais-je dire autrement pour rester congruent ?

Sur le long terme, ce suivi affine la conscience de vos mécanismes internes.

5. Entraîner l’authenticité progressive

Commencez par de petits actes congruents : dire ce que vous pensez quand c’est naturel, exprimer une émotion légère au bon moment, reconnaître une erreur. Chaque pas compte pour renforcer votre capacité à être cohérent dans des contextes plus exigeants.

La congruence, levier de bien-être et de performance en entreprise

La congruence ne relève pas seulement d’un idéal : elle a des effets mesurables sur le climat de travail et la performance collective.

Un manager congruent crée un environnement où la parole circule plus librement. Ses équipes perçoivent sa cohérence et s’autorisent davantage d’authenticité. Résultat : plus de confiance, moins de tensions interpersonnelles et une meilleure qualité des échanges.

Sur le plan du bien-être au travail, la congruence agit comme un régulateur. Les collaborateurs qui se sentent alignés dans leurs valeurs et leurs comportements rapportent moins de stress et une plus grande satisfaction professionnelle. À l’inverse, l’incongruence génère une dissonance interne qui peut peser sur la santé mentale (épuisement, perte de motivation, cynisme).

Côté performance, l’impact est tout aussi tangible. Une communication congruente évite les ambiguïtés, réduit les malentendus et fluidifie la coopération. Dans les organisations qui valorisent la transparence et la cohérence, les projets avancent plus vite et les décisions sont mieux acceptées, car perçues comme crédibles.

Enfin, la congruence favorise l’engagement durable. Les salariés s’investissent davantage lorsque les messages de leur entreprise ne contredisent pas les comportements réels du management. Elle devient ainsi un levier stratégique de leadership collaboratif, en particulier dans des environnements de travail hybrides ou partagés où la clarté relationnelle est essentielle.

Le mot de la fin

Être congruent ne se résume pas à une posture éthique ou à un idéal de communication. C’est un alignement quotidien, parfois exigeant, entre ce que l’on pense, ce que l’on ressent, ce que l’on dit et ce que l’on fait. Cet équilibre subtil renforce la confiance, nourrit le bien-être et donne au leadership une authenticité durable.

Comme le rappelle Carl Rogers, « Nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas nous éloigner de ce que nous sommes, tant que nous n’acceptons pas pleinement ce que nous sommes. Alors, le changement survient presque sans que nous nous en rendions compte. »

En acceptant cette dynamique, chacun peut avancer vers plus de cohérence et créer, dans son environnement professionnel, des relations plus claires, plus justes et plus humaines.

À lire aussi : 10 conseils pour éviter le piège du social washing au bureau